恵文社一乗寺店ウェブサイト

連載コンテンツ

「いちじょうじ人間山脈」

題字:関美穂子

第二十二回

林舞さん(『ぱんとたまねぎ』編集・発酵人)

2011年2月23日取材 インタビュー/原稿:堀部篤史 撮影:永井愛

個性豊かな作家さん、アーティスト、取引先の皆さんと毎日のように関わりながら成り立っている当店。そんな人々を探れば自ずと店の輪郭までもが浮かび上がるのではないかということで、スタートしました連載「一乗寺人間山脈」。

今回ご登場いただくのは先日惜しくも京都から地元福岡へと戻られた『ぱんとたまねぎ』発行人の林舞さん。「京都市左京区」というものすごく限定された地域の中、さらに「パン」というテーマに焦点を絞りながら、毎号巧みな編集とユニークなアイデアで読者を飽きさせない内容は雑誌不振の時代に非常に新鮮で、当店でも毎号あっというまにソールドアウト。デザインから編集、取材に原稿まで全て一人で手がけられる林さんの活動の秘密に迫ります。2月頭に開催された林さん送別会場にてお話を伺いました。

―そもそも『ぱんとたまねぎ』を刊行されるきっかけって、なんだったんでしょうか。

大好きな一乗寺のパン屋「東風」*1さんともっとお話がしたいと思い、「パンのフリーペーパーを作ります」という取材にしたら怪しくないだろうと考えひとまず作り始めました。

―パンが好きすぎるあまりに取材までしてタテマエを現実かさせるなんて、ものすごいモチベーションですね。でも普通はそう簡単にミニコミの発行まで漕ぎ着けませんよね。デザインや編集は何処でどのようにして身につけたのですか?

2年間、京都のクーポン情報誌で働いていた時に身につけました。その情報誌は正直ダサくて『ぱんとたまねぎ』には直接的に影響は受けてないんですけど、スタッフが少なかったので、企画・取材からデザインまで担当させてもらって、技術面はそこで学びました。当初はフリーペーパーなので、好き勝手に作ってたんですけど、ミニコミとして販売する段階で、お金を払ってまで買ってもらえる冊子はどんなんだろう、値段と内容は見合っているのだろうか、とか随分悩みました。働きながら作っているので、いつもスケジューリングに苦労しますね。編集する上のルールなんかはあまりないんですけど、あんまり暑苦しく作らないように心がけてますね。

―当店に持ち込まれたのっていつ頃でしたっけ?

2009年の冬くらい*2です。生活館の永井さんが「ちせ」*3さんで見てくれて、連絡をくれました。それまでには、ふつうにお客としてお店にはちょこちょことお邪魔はしていたんですけど、それからは納品や取材の際に直接伺うようになって。最初はパン屋さんに置いてもらってたんです。そもそも京都に来たきっかけも、美味しいパン屋さんがたくさんあるからで、旅行ではやっぱり味わえる数に限りがあるから少し住んでみて、毎日パンを食べてみようと。京都のパン屋さんは、ひとりやおふたりでやっておられるお店が多くて店主の顔が見える、その人らしいパンが味わえるお店が多い気がします。だからか京都の人は、それぞれが好きなパン屋さんを即答できる方が多いですね。

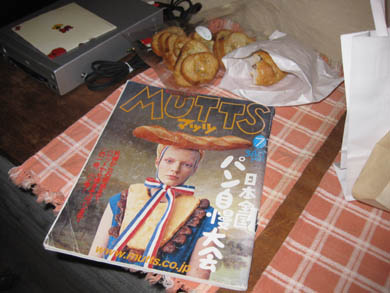

―座右の書をご紹介下さい。

『マッツ』*4のパン特集です。マッツを初めて見たのは高校生の時で、「こんな(読者も参加できるような)庶民的なのに楽しい雑誌があるんだぁ」って、とてもびっくりしました。実際これを片手に、九州の田舎から東京まで遠出してパン屋さん巡りをしたこともあります。京都に越してからも、まずこれを持ってパン屋さんをまわりましたし。くしゃくしゃになっちゃったけど、こういう雑誌いいよなぁ、と今でも思います。すぐに休刊になってしまって残念ですね。

*1 当店から歩いて1分、一乗寺の人気パン屋さん。くわしくはこちら。

*2 2009年11月「発酵」の『左京区とパン』が最初。刷り部数が少なくあっという間になくなった。

*3 北白川別当町にある天然酵母パン、自家製ジャムや雑貨を扱う小さなお店。

*4 マガジンハウスが『オリーブ』休刊直後に、読者参加型というコンセプトを打ち出して創刊した総合情報誌。ごちゃごちゃしたレイアウトと情報量の多い誌面が特異で、短命に終わりながら現在も再評価の呼び声が高い。